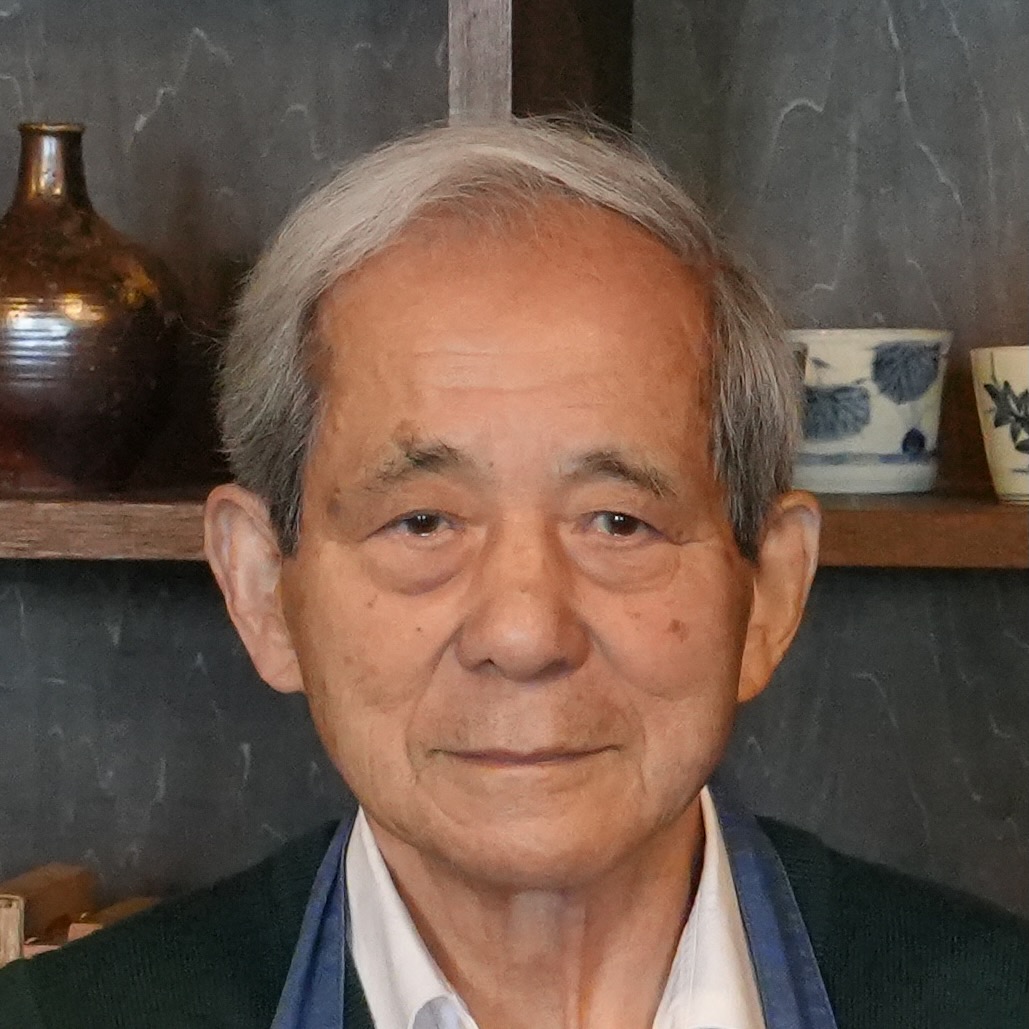

ナカムラケンタ

| 1979年東京生まれ。 株式会社シゴトヒト代表取締役。 明治大学建築学科を卒業後、不動産会社に入社。 2007年28歳のときに退職し、 2008年に求人サイト「東京仕事百貨」(※現在は「日本仕事百貨」に名称変更)をオープン。 http://shigoto100.com/ 生き方・働き方を考える本のレーベル「シゴトヒト文庫」や、憧れの職業を試せる場「リトルトーキョー」の企画・運営など、“仕事”をテーマにさまざまなサービスを提供している。 |

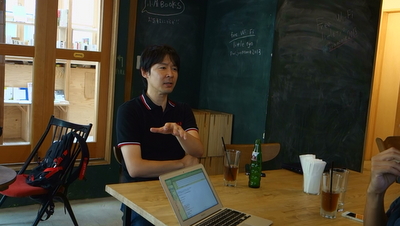

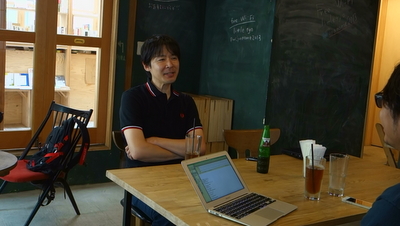

(2014年9月 虎ノ門「リトルトーキョー」にて)

まず、いいコンテンツを作ること

(清水宣晶:) 着いた。

ケンタさんは・・

バーカウンターのほうにいるのかな。

どうも、こんにちは。

(ナカムラケンタ:) こんにちは。

今日はよろしくお願いします。

飲み物、何にしますか?

あ、じゃあ、

辛口のジンジャーエールを。

僕は、ウーロン茶の氷なしを。

こっちの、広い部屋で話しましょうかね。

どこに座るのがいいでしょう。

離れた場所にカメラを置けるといいので、

その、真ん中のテーブルにしましょうか。

ちょっと、カメラをセッティングさせてもらいます。

ちょっと僕も、話しをしながら、

自分の考えを整理出来るように、

パソコンを持ってきます。

あ、それはいいですね。

(MacBookを持ってくる)

はい、大丈夫です。

今日は、ケンタさんに聞きたいと

思っていたことがあって。

その話しから、いいでしょうか?

どうぞ。

「日本仕事百貨」の求人記事って、

仕事場の雰囲気をそのままに伝えることに

かなり力を入れてると思うんですけど、

あの記事は、どういうふうにして、

書いているんでしょう。

僕らのやっている仕事は、

求人をしたい会社の仕事内容を取材して、

それを文章にする、っていうところが、

ほとんどと言っていいぐらいなんですよね。

そこに一番、

リソースを費やしている。

そう、まず、

いいコンテンツを作るっていうことが

一番大事だと思っていて。

その、取材の仕方や、記事の書き方で、

仕事百貨として共通の、

統一したやり方っていうのはあるんでしょうか。

そこは、マニュアル化は出来ないし、

やりたくないと思っているんです。

ああ!

そうなんですね。

僕らの求人記事って、

求人票の必要事項を埋めてもらうっていう、

一般的な求人広告のスタイルとは

まったく違うわけで。

どういう書き方なら雰囲気が伝わるか?

っていうことを、取材者が自分の頭で考えて、

記事を書くんですね。

取材ではいろんな情報を聞きますけど、

全部は伝えられないですよね。

取材したこと以外にもいろんな情報があります。

その時に大切なのは、

「一番伝えたい一つ」をまず絞る、

っていうことで。

なるほど。

たとえば、箇条書きみたいな形で、

ズラズラっと職場のことを書いた記事が

あるとするじゃないですか。

それだと、どれも頭に入ってこないですよね。

だから、求職者の立場に立って、

「ここが一番キモだよね」っていうところを探したり、

そのキモの部分がハマる人に対して、

どういう言葉で、どういう順序で投げかけると、

ちゃんとその「一つ」が伝わるかっていうところを

考えていくんです。

それって、マニュアル化出来ないんですよ。

記事は、仕事百貨のスタッフの人は、

だいたいみんな書くんですか?

書きますね。

話しを聞くことと、記事を書くことは、

どんな役割の人でも、

みんなやってもらいたい業務なので。

人の話を聞くっていうのは、

何事をやるにも基本だと思うんですよ。

デザインをするにしても、

コミュニケーションをするにしても、

ワークショップをするにしても、

アウトプットよりもインプットのほうが大切ですから。

求人の記事を書くっていうと、

アウトプットの作業に見られがちなんですけど、

実際には、インプットの割合のほうが

圧倒的に大きいんです。

それはほんとうに、そうだと思います。

新しいスタッフの人が入ってきた時に、

取材のやり方を教えることはあるんですか?

ひとことで言うと、二人三脚モデルですね。

コンピューターでも、

ペアプログラミングってあるじゃないですか。

二人一組で、

片方がプログラミングしているところを、

もう片方が見る、っていう。

それと同じような感じで、

最初は、取材に同行してもらって、

ちょっとずつ、やる業務の比重を移していきます。

初めは先輩に付き添って、

次は、自分で聞いてもらって、

その次には、自分で文章も書いてもらう。

っていうふうに、割合を増やしていくんですね。

そう。

それで、最後まで残るのは、

「何が一番大切なのか」を

一緒に考えて決める、っていう部分です。

それを決めるところも、

もうそろそろいいかな、

ってなると、もう全部まかせちゃう。

そうやって、

経験を重ねながら自分で考えてもらう、

っていうやり方なので、

やっぱりマニュアルでは伝えにくいところですね。

その、やり方を学んでいくときに、

人によってセンスの違いっていうのもありますか?

センスは、もちろん、多少ありますけど、

経験を重ねればどうにかなるんじゃないですかね。

すごくセンスがある人は勝手にどんどん上手くなるし、

まったくない人は、どうやっても無理かもしれない。

でも、その中間の大部分の人は、

時間をかければ必ず、ある程度の域には達する、

と思います。

「文章を書く」ことの他に、

「話しの中でどこがキモの部分か」を判断する部分も、

時間をかけることで成長しますか?

それって、相手のことを、

どこまで自分のこととして想像出来るかなんですよね。

で、その、相手のことを想像出来ない場合っていうのは、

「頭がいい、悪い」とかっていうこととはまた別で、

単に考えていないだけのことが多いんです。

うんうんうん。

だから、考えるクセをつければ、なんとかなるというか。

僕も、ほんとうに、考えないタイプだったんです。

でもやっぱり、考えさせられる状況を作られたら、

人間て考えるんですよね。

で、考えぬいた後はすごく成長するし、

そのトライアンドエラーを繰り返せば繰り返すほど、よくなっていく。

二人三脚で考える時にも、取材の後に片方が、

「今日の話しで一番伝えたい部分って何?」って聞いて、

とにかく、ぎりぎりまで答えは言わずに考えてもらう、

っていうことをしてます。

で、考えて出た結果について、またフィードバックをしていく。

それを繰り返せば、

人によってかかる時間の違いはありますけど、

まあ、なんとかなりますよね。

大事なのは、自分で考えられる環境がもてるかどうか、

なんだと思います。

そうすると、話しの「核」のつかみ方も身についてきますし、

文章を自分で書くようになると、だんだん、

幹と枝葉の部分の区別もついてくるんですよね。

幹と枝葉を区別するっていうのは、

聞いた話しを文章にまとめる時、

すごく大きなポイントですね。

イメージとしては、

話しの中で出てくる言葉は、

木を見る時の葉っぱ、みたいなもので、

その根っこの部分っていうのは共通してるんですよね。

だから、たいていどんな取材をしていても、

そのどの言葉も包括出来るような根があるんですよ。

出てきた葉っぱは全部、

どこかしらで根っこにつながりがあるってことですね。

たまに、かなり遠い葉っぱもあるんですけど、

それも、まあどこかで関係しているというか。

その共通点を、根っこの部分じゃなく、

上のほうにある幹の部分しか発見出来ないと、

他にもし重要な葉っぱがあっても、

見落としちゃうんですよね。

その、根っこの言葉を探すことが出来れば、

取材としては、だいたいOKなんです。

取材をしていて、なかなか

その会社の根っこが見えてこない時ってのはありますか?

たとえば、もしも、

何も考えずにただ食事を作っているレストランとか、

言われたことをそのままやるだけのデザイン事務所、

とかがあったとしたら、

取材をしても根っこはわからないでしょうね。

根っこがない会社っていうのも実際あるんですけど、

でも、そういう会社からは、

ウチにはほとんど依頼がないと思います。

そうですね。

そういう会社が、わざわざ仕事百貨を選んで

連絡をしてくるっていう可能性は、かなり低そうですね。

でも、万が一、

そういう会社から応募があったとして。

それはやっぱり、言います。

「難しいです」と。

極端な話し、雇用条件しか伝えられることがない、

っていう会社があったら、

それは仕事百貨ではお役に立てませんよ、と。

打ち出の小槌じゃないので。

もともと無いものは、どうやったって、

引き出しようがないですよね。

一緒に深く潜っていく

話しの引き出し方っていうところでは、なにかコツはあるんでしょうか。

あんまり、

「こういう質問をすればいい」っていう、

小手先のテクニックはとくにないと思うんですよ。

それよりは、

いかに腹を割ってもらうかっていうことでしょうね。

うんうん。

取材ってやっぱり、相手も緊張するものなので、

それを取り払って、リラックスして、

いつもどおりの会話をしてもらう。

それ、どうするんでしょう?

僕もすごく知りたいところなんですよ。

たとえばなんですけど、

清水さん、今、メモ取ってないじゃないですか。

あ!取ってないです。

メモは取らないほうがいいですよね。

(ホッ・・)

うん。

メモを書くことに、

何割か意識が向いちゃいますから。

雑誌とか新聞とか、工程が多くて、

すぐに文章にしなければいけないメディアの方って、

メモを取る人が多いんですけど、

ぼくらはやらないほうがいいと思うんです。

少なくともインターネットが舞台ならやらないほうがいい。

その場で、内容をまとめながら、

終わった後すぐに記事にすることが、

習慣になってるんでしょうね。

深い話しを聞き出すっていうことでいうと、

しっかりと話し手のほうを向いて、

話しを聞いて、会話として成立している、

っていう状況は安心すると思うんですよ。

「ちゃんと聞いてくれているな」って。

大丈夫かなこの人?って不安を感じると、

余計なストレスが生まれるんですよね。

伝わっていないかもしれないと思うと、

一つずつ確認をしながら話さないと

いけない感じになるし。

そう。

そんなことばっかりやってたら、

深いところまで行けませんよね。

ダイビングでいうと、

バディ(同伴者)に対して、なんか不安だ、

って感じると、やっぱり、いちいち気を使って、

海の深いところまで潜っていけないと思うんです。

本当の素の部分を取材するんだったら、

深いところまで行かないとその画は録れないのに、

なんとなく水面近くにいる画しか録れないわけですよ。

でも安心してたら、どんどん深く潜っていけますよね。

だから僕も、メモは取らずに、

録音をしておいて、話しを聞く時は話し手に集中をする。

取材をしていると、どんどん深く潜って

いっちゃう人もいるんですが・・

うん。

そういう人は・・?

もう、どんどん深く潜ってもらいたい。

ぶはははは!

で、そういう人もまた、

「あ、これしゃべりすぎなんじゃないか」って

不安に思うことがあるので、

そういう時は、

「いや、何の心配もいらない」と。

「順調だ」と。

そう言ってあげることで、安心をしたら、

「じゃ、もっと潜ろうか」と、

また、どんどんと潜り出しますよね。

たとえばそういうことなんですけど、

これも、さっきのセンスの話しと同じで、

相手の気持ちを想像すれば、

自然と気がつくことじゃないかと思うんですよ。

そこを想像しないでやると、

「本に、話しを聞く時はメモをとれって書いてあったから」

っていうマニュアル的なやり方になっちゃいそうですね。

そう、それだと、

自分の頭で考えてないからですね。

さらに欲をいうと、相手のことを想像しながらも、

まだ見ぬ読者のことも想像出来たら最高ですね。

話し手の視点から見つつ、

同時に、客観的な視点からも見るってことですね。

それも、そんなに難しいことではなくて、

「自分が求職者だとして、今この場で聞きたいことは何だろう」

って考えればいいことなので、

センスがある人は、言われなくても出来ますよね。

だから、マニュアルはないです。

マニュアルを作っちゃう時点で、

思考停止しちゃいますから。

そうですね。

マニュアルっぽいものに従ってると、

聞き手の予想を超えた話しっていうのは、

なかなか出てこないと思います。

ある程度、会社の下調べは必要ですけど、

「じゃあこういう内容でいっちゃえ」っていうのを、

取材前から仮説で作っていく、っていうのは、

よくないですよね。

自由に、話し手がのびのびと話せる状況さえ作れば、

そんなに本筋からは外れないし。

逆に言うと、仮説を作って行っちゃうと、

その他のインタビューと同じになっちゃうんですよ。

ああ!

それはよくわかります。

それは別に、他でも読める、と。

話しが得意な人ほど、話し慣れてるんですよね。

うん。

話し慣れていると、

あらかじめストックされている言葉を、

同じように出して終わってしまったり。

それは、つまんないですよね。

僕、それは自分が話す時にも気をつけていて、

常にその場で考えるようにしようと思ってるんです。

それは、スゴい。

そういう意識を持っている話し手の人って、

あまりいない気がします。

落語みたいに、何回も同じことしゃべってても

面白い世界っていうのもあるとは思います。

トークイベントだったら、まだいいでしょう。

でも、これから編集をする内容なのに、

最後の結論まで見えてたら、

ある程度までしか面白いことにはならないと思います。

もっと面白くなるんだったら、ちゃんとその場で考えて、

そこで出てきた言葉っていうのを大事にしたいですよね。

だから、聞き手として、相手に話しをしてもらうときに、

構成とか仮説ってほしくなるんですけど、

そういうのよりも、その場その場で出てきた言葉を

引き出すっていうことのほうが重要だと思います。

そうですね。

僕が、インタビューをしていて、

いい内容だったって思うのは、

話し手自身にも、自分てこんなことを考えていたのか、

っていう気づきがあった時です。

たしかに。

僕、さっき、

話しているうちに自分でも新しい気づきが

あるかもしれないと思って、

パソコンを持ってきたじゃないですか。

会話しているといろんなことが出てくるので、

話す側としても、同じことを話してちゃつまんないし。

思考停止して、いつもの話しをするというよりは、

僕も、その場であらためてゼロから考えて、

その結果、前回と同じ結論になれば、

もちろん、同じことを話せばいいんですけれど。

そういう言葉のほうが面白いですね。

特に、文章にするんだったら、

ある程度話しがまとまってなくても編集出来ますからね。

ニュアンスがちゃんと伝わればいいんです。

そう、編集の余地があるっていうのは、いいですよね。

生放送みたいな状況で、話したこと一発勝負だと、

ちゃんと整理して話さないと、って気持ちになりますけど、

編集っていうステップがあれば、後から言い直しもきくので。

成約がないんだったら、

自由に考えたほうが、お互い面白くなりますよね。

過去に言ったことが既に文章になってるんだったら、

それと同じことをもう一度言ったってしかたないですし。

100年後にも読まれる記事

日本仕事百貨の求人は、仕事の内容が詳しく伝わるぶん、

採用に至る割合も高いんでしょうか。

6~7割ぐらいは決まってますね。

そんなに!?

数打ちゃ当たる、じゃなくて、

マッチングの精度が高いっていうのは、

ムダがなくていいですね。

あと、営業を一切していないっていうのも、

省エネな部分だと思います。

広告をうったりとか、営業マンを雇ったりすると、

乗っかっていく費用ってあるじゃないですか。

営業をしていない分、

コンテンツを作るっていうところに

マンパワーを集中出来るんですね。

そう、

質のいいコンテンツを読んでもらえれば、

確度が高いお客さんからしか来ないですから、

結果として、営業もしなくていいですし。

一番大事なところに集中することを

考えればいいっていうのは、

シンプルでいいなあ。

そうなんですよ。ねえ。

営業がムダなこととは言わないですけど、

あまり効率の悪いことはやりたくないですよね。

欲しくないタイミングで

必要ないものを売り込まれるのって、

自分にとっても、相手にとっても、

面倒じゃないですか。

それは思いますね。

インターネットがあると、

そういう効率性はすごく加速すると思うんですよ。

仕事百貨のスタイルで、もしネットがなかったら、

今の規模になるまでに、もっと時間がかかったと思います。

ネットの場合、こっちから売り込まなくても、

情報を発信しておけば、それを必要としている人が

向こうから見つけてくれるっていう良さがありますね。

あとは、ネットの良さとして、

僕らが書いたコンテンツっていうのは、

求人募集が終了してもそのまま残しているんですけど、

きっと、100年後とかでも

読まれるんじゃないかと思うんですよね。

求人広告だと、募集期間が終了した時は、

普通の読み物になるわけですけど、

そうなった時に読んでも面白いもの、

っていうことを想定して、書いてるんですね。

そうですね。

そこは、事業的には、

フリーミアムなモデルかもしれないです。

収益になるわけではないけれど、

ご自由にお読みください、と。

僕らとしては、終了したコンテンツでも、

そこを入り口に読んでくれることで、

他の、募集中のコンテンツも読んでくれるかもしれない

っていう目論見も、

まあ、あるにはありますけど。

基本的には、一生懸命書いたものなので、

たくさんの人に読んでほしい、っていう思いで。

求人情報に出てる仕事って、

世の中にある仕事のうち、1%にも満たないんですよ。

へぇえー!

たしかに、まだまだ、

知らない仕事っていくらでもありますね。

募集終了したからって終わらせるんじゃなくて、

あ、こういう仕事もあるのか、

って知ってもらう機会になると思うんですね。

そうすると、まあ、

その記事がストックされていくうちに、

世の中の役に立つこともあるんじゃないかな、

っていうことでやってます。

(2014年9月 虎ノ門「リトルトーキョー」にて)

【清水宣晶からの紹介】

「日本仕事百貨」は、

求人をしている会社について丹念に取材をして、

その職場の雰囲気を、ありのままに伝える記事を書いている。

その内容が、読み物としてとてもクオリティーが高く、

いったいどのようなプロセスで、この記事は書かれているんだろう

という興味から、今回、ケンタさんにお話しを聞かせてもらった。

リトルトーキョーには、何度か立ち寄っていて、

その「しごとバー」で初めてケンタさんに会った時、

彼は完全に場の中に溶け込んで楽しんでいて、

他の参加者と区別がつかなかった。

なんとなく存在感を発しながら、

さりげなく場をリードしている人がいるなあと思ったら、

それがケンタさんだった。

決まりきった予定調和を好まないケンタさんは、

こういう、様々な人が寄り集まって、

何が起こるかわからない場の中にあって、

とても活き活きとしているように見えた。

世の中に仕事の種類は無数にあるけれども、

そのどれにもあてはまらない、

自分が心から楽しめる新しい仕事と仕事場を、

一から作り上げてきたケンタさんのことを

僕はうらやましく思っている。

「日本仕事百貨」は、

求人をしている会社について丹念に取材をして、

その職場の雰囲気を、ありのままに伝える記事を書いている。

その内容が、読み物としてとてもクオリティーが高く、

いったいどのようなプロセスで、この記事は書かれているんだろう

という興味から、今回、ケンタさんにお話しを聞かせてもらった。

リトルトーキョーには、何度か立ち寄っていて、

その「しごとバー」で初めてケンタさんに会った時、

彼は完全に場の中に溶け込んで楽しんでいて、

他の参加者と区別がつかなかった。

なんとなく存在感を発しながら、

さりげなく場をリードしている人がいるなあと思ったら、

それがケンタさんだった。

決まりきった予定調和を好まないケンタさんは、

こういう、様々な人が寄り集まって、

何が起こるかわからない場の中にあって、

とても活き活きとしているように見えた。

世の中に仕事の種類は無数にあるけれども、

そのどれにもあてはまらない、

自分が心から楽しめる新しい仕事と仕事場を、

一から作り上げてきたケンタさんのことを

僕はうらやましく思っている。

第320話 徳谷柿次郎

第320話 徳谷柿次郎 第319話 坂上嶺太

第319話 坂上嶺太 第318話 吉澤尚輝

第318話 吉澤尚輝 第317話 まんぼ

第317話 まんぼ 第316話 桑田温美

第316話 桑田温美 第315話 篠原隼人

第315話 篠原隼人 第314話 古川雅人

第314話 古川雅人 第313話 高橋慶

第313話 高橋慶 第312話 八尋年美

第312話 八尋年美 第311話 ナカノヒトミ

第311話 ナカノヒトミ 第310話 佐藤孝治

第310話 佐藤孝治 第309話 山本泰二郎

第309話 山本泰二郎 第308話 長崎航平

第308話 長崎航平 第307話 豊田陽介

第307話 豊田陽介 第306話 トゥインクル愛子

第306話 トゥインクル愛子 第305話 小園拓志

第305話 小園拓志 第304話 角田篤郎・里奈

第304話 角田篤郎・里奈 第303話 浅田恵理子

第303話 浅田恵理子 第302話 内保亘

第302話 内保亘 第301話 滝沢明日香

第301話 滝沢明日香 第300話 久保礼子

第300話 久保礼子 第299話 岡澤浩太郎

第299話 岡澤浩太郎 第298話 橋本知久

第298話 橋本知久 第297話 堀尾寛太

第297話 堀尾寛太 第296話 鴻野祐

第296話 鴻野祐 第295話 吉崎亜紗子

第295話 吉崎亜紗子 第294話 古瀬正也

第294話 古瀬正也 第293話 篠原祐太

第293話 篠原祐太 第292話 田島由香子

第292話 田島由香子 第291話 山崎繭加

第291話 山崎繭加 第290話 小金沢裕之

第290話 小金沢裕之 第289話 青山光一

第289話 青山光一 第288話 高桑雅弘

第288話 高桑雅弘 第287話 久保田光

第287話 久保田光 第286話 岩上健太郎

第286話 岩上健太郎 第285話 堀場百華

第285話 堀場百華 第284話 栗林宏充

第284話 栗林宏充 第283話 マツダミヒロ

第283話 マツダミヒロ 第282話 木下英一

第282話 木下英一 第281話 白井康平

第281話 白井康平 第280話 在賀耕平

第280話 在賀耕平 第279話 太田泰友

第279話 太田泰友 第278話 柄沢忠祐

第278話 柄沢忠祐 第277話 鮏川理恵

第277話 鮏川理恵 第276話 伊藤大地・麻里子

第276話 伊藤大地・麻里子 第275話 金澤金平

第275話 金澤金平 第274話 近谷浩二

第274話 近谷浩二 第273話 岡田信一

第273話 岡田信一 第272話 大野佳祐

第272話 大野佳祐 第271話 吉田マリア

第271話 吉田マリア 第270話 齋藤志穂

第270話 齋藤志穂 第269話 富岡直希

第269話 富岡直希 第268話 中村尚哉

第268話 中村尚哉 第267話 塩川浩志

第267話 塩川浩志 第266話 篠原憲文

第266話 篠原憲文 第265話 金子久登己

第265話 金子久登己 第264話 大島亜耶

第264話 大島亜耶 第263話 上山光子

第263話 上山光子 第262話 日野秀明・熊谷祐実

第262話 日野秀明・熊谷祐実 第261話 山田貴子

第261話 山田貴子 第260話 渡辺正寿

第260話 渡辺正寿 第259話 桑原大輔・あやこ

第259話 桑原大輔・あやこ 第258話 田原さやか

第258話 田原さやか 第257話 高野慎吾

第257話 高野慎吾 第256話 安久都智史

第256話 安久都智史 第255話 堺大紀

第255話 堺大紀 第254話 塚原諒

第254話 塚原諒 第253話 鈴木優介

第253話 鈴木優介 第252話 藤原みちる

第252話 藤原みちる 第251話 濱野史明

第251話 濱野史明 Mike Davis

Mike Davis 第249話 松本菜穂

第249話 松本菜穂 第248話 大竹恭子

第248話 大竹恭子 第247話 前村達也

第247話 前村達也 第246話 あや

第246話 あや 第245話 須田高行

第245話 須田高行 第244話 福原未来

第244話 福原未来 第243話 古谷威一郎・育子

第243話 古谷威一郎・育子 第242話 井出天行

第242話 井出天行 第241話 吉澤希咲子

第241話 吉澤希咲子 第240話 北沢正和

第240話 北沢正和 第239話 竹内真紀子

第239話 竹内真紀子 第238話 熊本敦子

第238話 熊本敦子 第237話 飯塚悠介

第237話 飯塚悠介 第236話 ハン・クァンソン

第236話 ハン・クァンソン 第235話 山本勇樹

第235話 山本勇樹 第234話 吉川徹

第234話 吉川徹 第233話 室伏那儀

第233話 室伏那儀 第232話 石川伸一

第232話 石川伸一 第231話 北幸貞

第231話 北幸貞 第230話 石田諒

第230話 石田諒 第229話 永富さおり

第229話 永富さおり 第228話 Simeon

第228話 Simeon 第227話 吉田岳史

第227話 吉田岳史 第226話 茂木重幸

第226話 茂木重幸 第225話 向井朋子

第225話 向井朋子 第224話 大槻美菜

第224話 大槻美菜 第223話 五十嵐昭順

第223話 五十嵐昭順 第222話 山川陸

第222話 山川陸 第221話 小林まみ

第221話 小林まみ 第220話 木下史朗

第220話 木下史朗 第219話 縄

第219話 縄 第218話 ナカイ・レイミー

第218話 ナカイ・レイミー 第217話 岩瀬直樹

第217話 岩瀬直樹 第216話 カトーコーキ

第216話 カトーコーキ 第215話 服部秀子

第215話 服部秀子 第214話 東孝典

第214話 東孝典 第213話 一戸翔太

第213話 一戸翔太 第212話 柳澤拓道

第212話 柳澤拓道 第211話 りょうか

第211話 りょうか 第210話 安藤雅浩

第210話 安藤雅浩 第209話 篠塚光

第209話 篠塚光 第208話 依田昂憲

第208話 依田昂憲 第207話 森村ゆき

第207話 森村ゆき 第206話 大北達也

第206話 大北達也 第205話 伊勢修

第205話 伊勢修 第204話 中村里子

第204話 中村里子 第203話 柳澤龍

第203話 柳澤龍 第202話 細川敦子

第202話 細川敦子 第201話 山岸直輝

第201話 山岸直輝 第200話 中澤眞弓

第200話 中澤眞弓 第199話 高野ゆかり

第199話 高野ゆかり 第198話 四登夏希

第198話 四登夏希 第197話 森田秀之

第197話 森田秀之 第196話 山﨑恭平

第196話 山﨑恭平 第195話 豊田愛子

第195話 豊田愛子 第194話 金山賢

第194話 金山賢 第193話 坂本正樹

第193話 坂本正樹 第192話 江原政文

第192話 江原政文 第191話 マツダミヒロ

第191話 マツダミヒロ 第190話 おぎわらたけし

第190話 おぎわらたけし 第189話 番匠健太

第189話 番匠健太 第188話 高塚裕士

第188話 高塚裕士 第187話 森田藍子

第187話 森田藍子 第186話 黒澤世莉

第186話 黒澤世莉 第185話 橘田昌典

第185話 橘田昌典 第184話 森村茉文

第184話 森村茉文 第183話 梶原隆徳

第183話 梶原隆徳 第182話 松本祐樹

第182話 松本祐樹 第181話 中村元治

第181話 中村元治 第180話 小園拓志

第180話 小園拓志 第179話 あらいみか

第179話 あらいみか 第178話 麻生沙織

第178話 麻生沙織 第177話 豊田陽介

第177話 豊田陽介 第176話 出口治明

第176話 出口治明 第175話 森岡真葵子

第175話 森岡真葵子 第174話 阿部翔太

第174話 阿部翔太  第173話 多苗尚志

第173話 多苗尚志 第172話 石井貴士

第172話 石井貴士 第171話 田中美妃

第171話 田中美妃 第170話 井手剛

第170話 井手剛 第169話 ひらつかけいこ

第169話 ひらつかけいこ 第168話 住田涼

第168話 住田涼 第167話 松田大夢

第167話 松田大夢 第166話 藤田伸一

第166話 藤田伸一 第165話 田口師永

第165話 田口師永 第164話 大野佳祐/豊田庄吾

第164話 大野佳祐/豊田庄吾 第163話 ウサギノネドコ

第163話 ウサギノネドコ 第162話 小野寺洋毅

第162話 小野寺洋毅 第161話 はる@よつば

第161話 はる@よつば 第160話 森村隆行

第160話 森村隆行 第159話 篠原祐太

第159話 篠原祐太 第158話 ナカムラケンタ

第158話 ナカムラケンタ 第157話 大野雅子

第157話 大野雅子 第156話 クラリスブックス

第156話 クラリスブックス 第155話 紀乃のりこ

第155話 紀乃のりこ 第154話 川島優志

第154話 川島優志 第153話 木村孝・真由美

第153話 木村孝・真由美 第152話 佐藤明日香

第152話 佐藤明日香 第151話 大槻美菜

第151話 大槻美菜 第150話 吉村紘一

第150話 吉村紘一 第149話 森村ゆき

第149話 森村ゆき 第148話 辰野まどか

第148話 辰野まどか 第147話 大橋南菜

第147話 大橋南菜 第146話 アラ若菜

第146話 アラ若菜 第145話 宮原元美

第145話 宮原元美 第144話 源侑輝

第144話 源侑輝 第143話 山本慎弥

第143話 山本慎弥 第142話 熊崎奈緒

第142話 熊崎奈緒 第141話 山中思温

第141話 山中思温 第140話 徳永圭子

第140話 徳永圭子 第139話 木戸寛孝

第139話 木戸寛孝 第138話 上村実生

第138話 上村実生 第137話 吉田秀樹

第137話 吉田秀樹 第136話 平世将夫

第136話 平世将夫 第135話 杉なまこ

第135話 杉なまこ 第134話 田村祐一

第134話 田村祐一 第133話 小橋賢児

第133話 小橋賢児 第132話 竹沢徳剛

第132話 竹沢徳剛 第131話 草野ミキ

第131話 草野ミキ 第130話 藤沢烈

第130話 藤沢烈 第129話 竹田舞子

第129話 竹田舞子 第128話 KERA

第128話 KERA 第127話 石神夏希

第127話 石神夏希 第126話 山本恭子

第126話 山本恭子 第125話 吉村紘一

第125話 吉村紘一 第124話 小原響

第124話 小原響 第123話 小笠原隼人

第123話 小笠原隼人 第122話 鈴木教久

第122話 鈴木教久 第121話 物井光太朗

第121話 物井光太朗 第120話 山本大策

第120話 山本大策 第119話 中村真広

第119話 中村真広 第118話 柳澤大輔

第118話 柳澤大輔 第117話 菊池大介

第117話 菊池大介 第116話 岩村隆史

第116話 岩村隆史 第115話 大嶋望

第115話 大嶋望 第113話 今井健太郎

第113話 今井健太郎 第112話 高橋政臣

第112話 高橋政臣 第111話 栗田尚史

第111話 栗田尚史 第110話 上村雄高

第110話 上村雄高 第108話 野口恒生

第108話 野口恒生 第107話 内野徳雄

第107話 内野徳雄 第106話 森村泰明

第106話 森村泰明 第105話 中村洸祐

第105話 中村洸祐 第104話 竹下羅理崇定部

第104話 竹下羅理崇定部 第103話 田中美和

第103話 田中美和 第102話 本田三佳

第102話 本田三佳 第101話 門松崇

第101話 門松崇 第100話 浅見子緒

第100話 浅見子緒 第099話 たきざわまさかず

第099話 たきざわまさかず 第098話 大野佳祐

第098話 大野佳祐 黄昕雯

黄昕雯 第096話 山本達夫

第096話 山本達夫 第095話 本田温志

第095話 本田温志 第094話 内田洋平

第094話 内田洋平 第093話 沢登理永

第093話 沢登理永 第092話 辰野しずか

第092話 辰野しずか 第091話 マツダミヒロ

第091話 マツダミヒロ 第090話 宮坂善晴

第090話 宮坂善晴 第089話 大久保有加

第089話 大久保有加 第088話 谷澤裕美

第088話 谷澤裕美 第087話 笠井有紀子

第087話 笠井有紀子 第086話 高杉なつみ

第086話 高杉なつみ 第085話 菅野尚子

第085話 菅野尚子 第082話 小座間香織

第082話 小座間香織 第081話 山口夏海

第081話 山口夏海 第080話 藤田伸一

第080話 藤田伸一 第079話 森田英一

第079話 森田英一 第078話 新井有美

第078話 新井有美 第077話 神田誠

第077話 神田誠 第076話 紺野大輝

第076話 紺野大輝 第075話 花川雄介

第075話 花川雄介 第074話 間庭典子

第074話 間庭典子 第073話 木村由利子

第073話 木村由利子 第072話 有紀天香

第072話 有紀天香 第071話 山崎繭加

第071話 山崎繭加 第070話 佐藤孝治

第070話 佐藤孝治 第069話 金澤宏明

第069話 金澤宏明 第068話 山田康平

第068話 山田康平 第067話 西野沙織

第067話 西野沙織 第066話 川端利幸

第066話 川端利幸 第065話 岩下拓

第065話 岩下拓 第064話 清水宣晶

第064話 清水宣晶 第063話 高橋慶

第063話 高橋慶 第062話 山本麻子

第062話 山本麻子 第061話 木村孝

第061話 木村孝 第060話 田島由香子

第060話 田島由香子 第059話 石井英史

第059話 石井英史 第058話 巻山春菜

第058話 巻山春菜 第057話 多苗尚志

第057話 多苗尚志 第056話 梅沢由香里

第056話 梅沢由香里 第054話 西村友恵

第054話 西村友恵 第053話 山口絵美

第053話 山口絵美 第052話 高木大

第052話 高木大 第050話 武藤貴宏

第050話 武藤貴宏 第049話 高橋早苗

第049話 高橋早苗 第047話 清水元承

第047話 清水元承 第046話 貴田真由美

第046話 貴田真由美 第045話 伊藤敦子

第045話 伊藤敦子 第044話 シミズヨシユキ

第044話 シミズヨシユキ 第043話 武藤正幸

第043話 武藤正幸 第042話 木村音詩郎

第042話 木村音詩郎 第041話 中村文則

第041話 中村文則 第040話 野口幸恵

第040話 野口幸恵 第039話 深森らえる

第039話 深森らえる 第038話 貫名洋次

第038話 貫名洋次 第037話 黒澤世莉

第037話 黒澤世莉 第036話 大澤舞理子

第036話 大澤舞理子 第035話 石井貴士

第035話 石井貴士 第034話 高橋章子

第034話 高橋章子 第033話 和田麗奈

第033話 和田麗奈 第029話 佐々木孝仁

第029話 佐々木孝仁 第028話 縄手真人

第028話 縄手真人 第026話 五十川藍子

第026話 五十川藍子 第024話 石田直己

第024話 石田直己 第023話 鶴田玲子

第023話 鶴田玲子 第022話 杉原磨都美

第022話 杉原磨都美 第021話 石倉美穂

第021話 石倉美穂 第020話 工藤妙子

第020話 工藤妙子 第017話 石井千尋

第017話 石井千尋 第016話 見市礁

第016話 見市礁 第013話 滝田佐那子

第013話 滝田佐那子 第012話 岡田真希子

第012話 岡田真希子 第011話 田中直美

第011話 田中直美 第008話 今西奈美

第008話 今西奈美 第006話 もがみたかふみ

第006話 もがみたかふみ 第004話 佐藤愛

第004話 佐藤愛 第003話 岩崎久美

第003話 岩崎久美 第002話 田中藍

第002話 田中藍 第001話 和田清華

第001話 和田清華 第002回公開インタビュー

第002回公開インタビュー 第002回ワークショップ

第002回ワークショップ 第001回ワークショップ

第001回ワークショップ